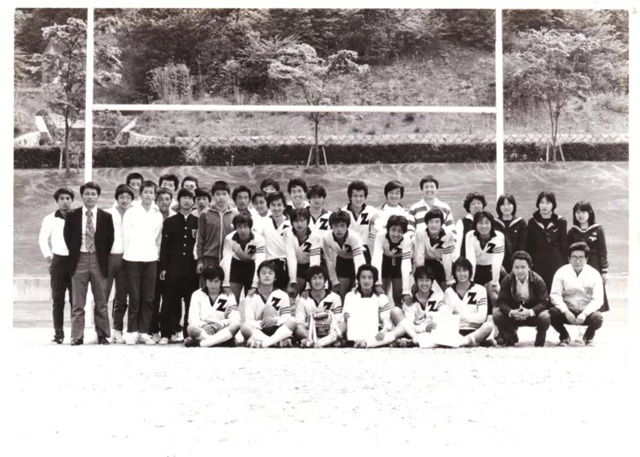

2025.04.21「選手として、指導者として」平成3(1991)年卒 上田 恭平

私は中3で膳所の優勝を見て、膳所へ行こうと決めました。

その頃は人数が多くなかなか公式戦には出られませんでした。高2の冬の新人戦で優勝、高3の春季総体で優勝、花園を目指していましたが、秋は準決勝で負けました。

そのことが喉に刺さった小骨のようにずっとひっかかったままでした。

大学でもラクビーを続けました。教員になり、髙田先生からお声掛けいただき、母校の監督となりました。初めて指導するのが母校ということで、責任を勝手に感じていました。

まず考えたのは、母校のラクビー班を必ず次の指導者にチームをパスしなければならない、ということでした。

赴任した前々年は優勝し、2度目の花園へ出場していました。前年は引き分けで両校優勝、抽選の結果花園へは出られませんでしたが、2年連続優勝していました。

どんな強豪チームなのかと思っていましたが、現実は退部したいという生徒が数名いて、素人の1年生を入れなければ単独で春季総体に出場できないという状況でした。

しかし、その時のラクビー好きな3年生と〇〇ほどかわいい2年生とよちよち歩きの1年生を目の前にして、自分が指導者として彼らと一緒にスタートを切る決意を固めました。

特にこの3年生は、春季総体は合同チームで初戦敗退だったのに、秋の花園予選までがんばってくれました。彼ら3年生が秋までやってくれたお陰で、その3年後に花園に出られたと思っています。

何度となく言っていますが、本当にそう思います。強くて調子が良い時なら誰でもやれますが、弱くてしんどいチーム状況なのに踏ん張ってくれた彼らには感謝しかありません。

3年後に花園に出た時は、優秀な選手がそろっていました。勝ててうれしいのもありましたが、自分の高3の時の引っ掛かりがやっと取れたというのが正直なところでした。

その後にも優秀な選手がたくさんいて、それなりの戦績を残すことができました。

しかし、指導者が自分でなかったら、もっと知識や経験があったら、もっと勝てたかもしれないと思うようになりました。

選手を伸ばすのも指導者ならば、選手の足を引っ張るのも指導者です。このことは今も変わらず考えるところです。選手に対して指導者は学び続ける責任があると考えています。

この度、マスターズで高月組や貝増組のメンバーと一緒に花園に立てたことはとても幸せな出来事でした。

選手としては花園に立てなかったけれど、数十年を経て、当時の仲間や教え子達と花園に立てるとは想像もしていなかっただけにとてもうれしい出来事でした。

しんどい時に踏ん張れるのが膳所高校ラクビー班の特性だと思います。長い人生においてほんの数年ですが、ここでの時間が濃密な経験をさせてくれるからこそ身に付く特性だと思います。

ぜひたくさんの人に経験してほしいです。

新入生の皆さん、膳所高校ラグビー班に入ろう!

転載:野口(1985卒)